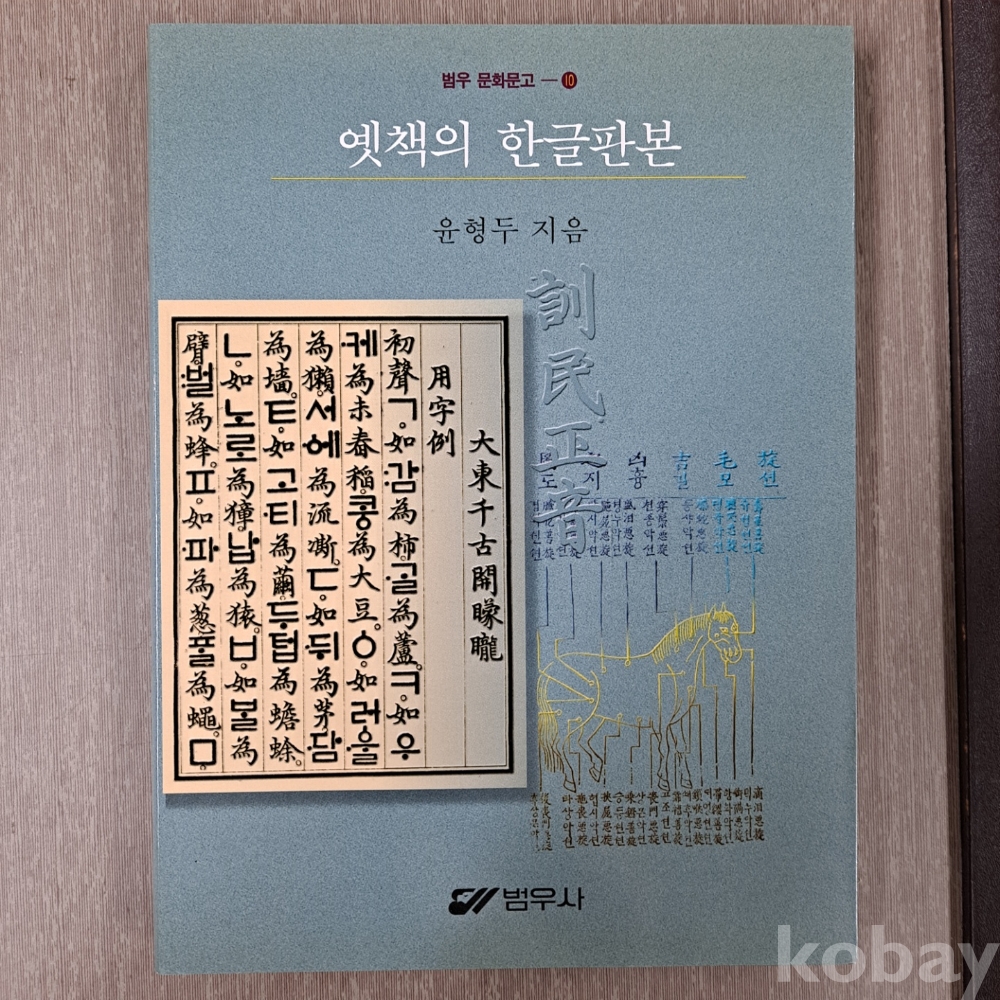

책소개

머리글

헌 책방을 다니면서 옛책을 사 모으기 시작한지도 40여 년이 되어 간다. 책을 모으면서 그 엄청난 옛책을 그저 탐욕스럽게 허겁지겁 쓸어모을 것이 아니라 조금은 체계를 세워야 되겠다는 생각이 들었다.

근대 이후의 책은 출판 서지학에 관계되는 책을 중심으로 수집하고, 활판인쇄본 이전의 한적본韓籍本은 한글본을 중심으로 수집해야겠다는 생각이 들었다.

한자만으로 인쇄된 옛 전적은 종이와 인쇄 제책방식 등이 모두 우리의 것인데도 어딘지 중국책같다는 생각이 들었다. 10여 년 전 독일의 구텐베르크 인쇄박물관에 들렀을때, 특히 외국인들은 한문으로 된 우리나라에서 발간된 한문본 옛 책을 중국책으로 인식들을 하고 있었다.

그래서 누가 보든 우리의 책으로 볼 수 있는 한글본을 수집하기 시작하였다.

하지만 그것은 그렇게 용이한 일은 아니었다. 한자본에 비해 한글이 들어있는 언해본이 무척 숫적으로 적다는 것과 또 값이 비싸다는 것이다. 같은 시대에 같은 내용인 책도 언해본은 한자본에 비해 몇배의 비싼값으로 거래가 되었다. 나는 책을 모으면서 왜 우리 글로 찍은 책이 이렇게 귀한가 하는 것을 알게 되었다.

서기 1443년(세종 25)에 한글이 반포되었다. 그후 560년이란 긴 세월 동안 한글이 쓰여왔고 또 한글본이 발간되어왔다.

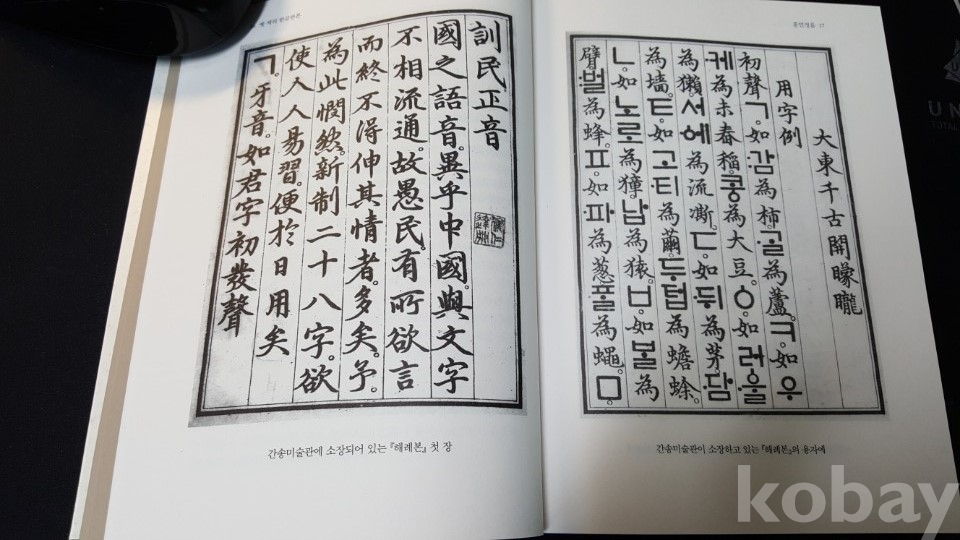

세종대왕은 훈민정음을 창제할 때 우리나라 말이 중국과 달라 중국글자인 한자로는 말과 글이 잘 통할 수가 없고 백성들이 말하고자 하는바 있어도 제 뜻을 잘 펴지 못함으로 이것을 가엾게 여겨 모든 사람들로 하여금 쉽게 익혀서 날마다 쓰는데 편하게 하기 위해서 스물여덟 글자의 훈민정음을 만들었다는 취지를 밝혔다.

그럼에도 한글은 모든 백성에게 쉽게 익히거나 날마다 쓰는데 편함을 주는 계기가 되지 못했다.

훈민정음이 반포되자 마자 집현전 부제학인 최만리 등은 우리 조정에서 건국 이래 지성으로 중국을 섬기어 한결같이 중화의 제도를 따라 동문동궤에 접어들었는데, 왜 오랑캐로 변하려 하는냐, 만약 언문(한글)을 행하게 되면 관리가 오로지 언문만 익히고 학문은 돌아보지 않을 것이다. 언문으로서 영달하게 될 것 같으면 후진들도 스물여덟 자의 언문만으로 족히 출세하는데 하필 노심초사하여 성리학을 배울 필요가 있느냐고 상소를 올리는 등 극구 반대를 하였다.

이러한 중국을 숭상하는 모화사상慕華思想은 조선조 500년을 그대로 이어왔다. 그래서 훈민정음이 반포된 후에도 중국글자인 한자만을 사용하고 한글을 언문 또는 반절反切이라고 천시했다.

국가 행정기관에서 뿐만이 아니라 서당이나 서원, 성균관 등의 교육기관에서도 한글은 일체 가르치지 않았다.

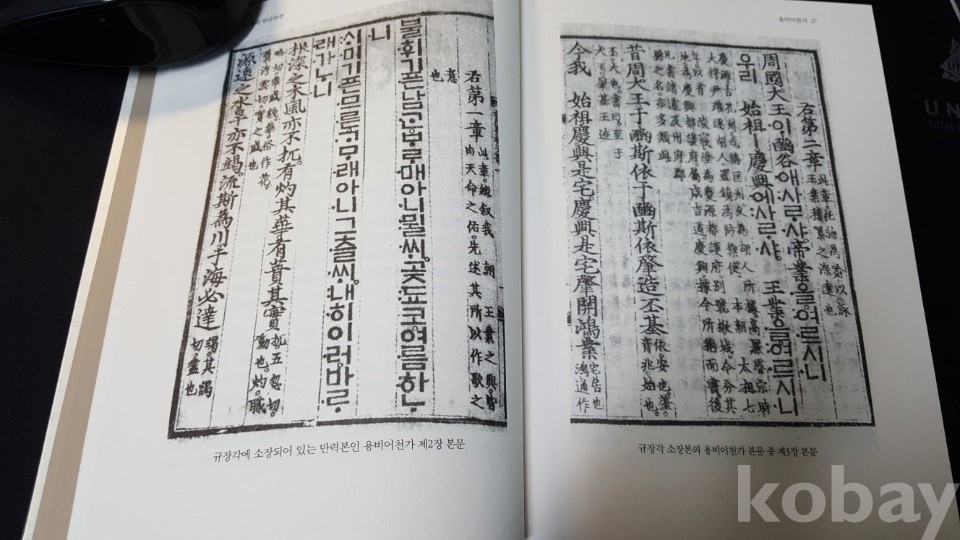

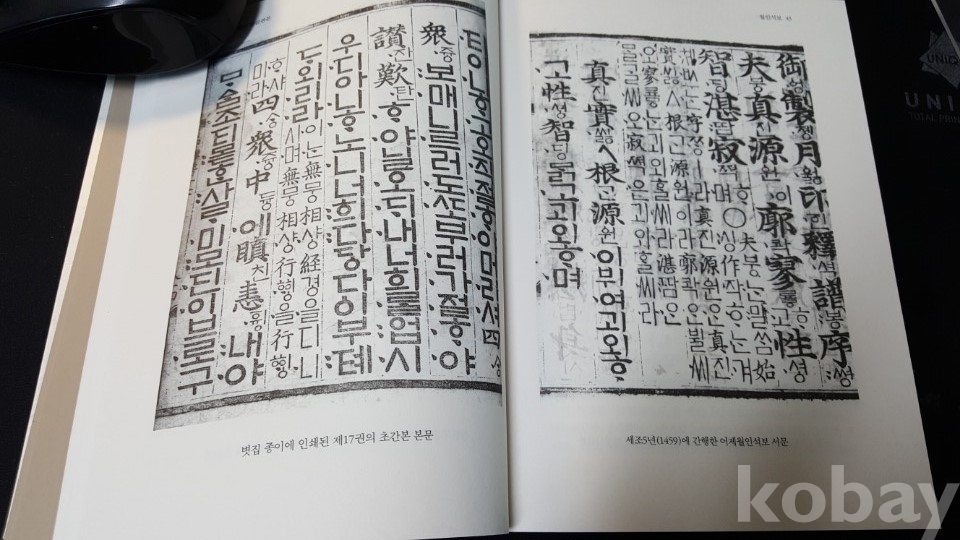

훈민정음이 반포된 조선 초기에는 『용비어천가』, 『월인석보』 등을 한글로 간행하였으며, 세조 때에는 간경도감에서 능엄경, 원각경, 화엄경 등 불서를 언해하는데 한글을 써왔다. 그러나 그후는 거의 왕실에서나 관官에서 한글을 사용하지 않았다. 가끔 『사서삼경四書三經』이나 『병학지남兵學指南』 등 병서兵書의 언해본을 보급한적은 있으나 그 종수는 손으로 헤아릴 정도이다.

그러나 다행히 언해본의 명맥을 이어온 것은 포교용으로 사원寺院에서 간행한 불교서적 등에서 한글본을 찾아볼 수 있다.

우리나라의 문자인 한글은 다른 나라 문자를 본뜨거나 고치거나 가미해서 만들어진 것이 아니라 세계 어느 나라 문자와도 닮지않은 전혀 새로운 독창성을 가지고 있는 글자이다.

정인지는 훈민정음의 발문에서 스물여덟 글자로 굴러 바뀜이 무궁하고 간단하고도 요령이 있으며 정밀하고도 잘 통한다. 그러므로 슬기로운 이는 하루 아침을 마치기도 전에 깨칠 것이요 어리석은 이라도 열흘이면 배울 수 있다.

글자의 소리로는 청탁을 잘 가릴 수 있고 풍악의 노래로는 곡조가락이 잘 고루어져서 쓰기에 갖추이지 아니함이 없으며, 어떤 경우에도 통하지 않는 것이 없어 비록 바람소리와 학의 울음소리와 닭의 울음소리와 개짖는 소리라도 모두 적을 수 있다고 하였다.

이렇게 한글 창제는 세계 문자역사에 전혀 예기치 못한 혁명적 사건이라 볼 수 있다.

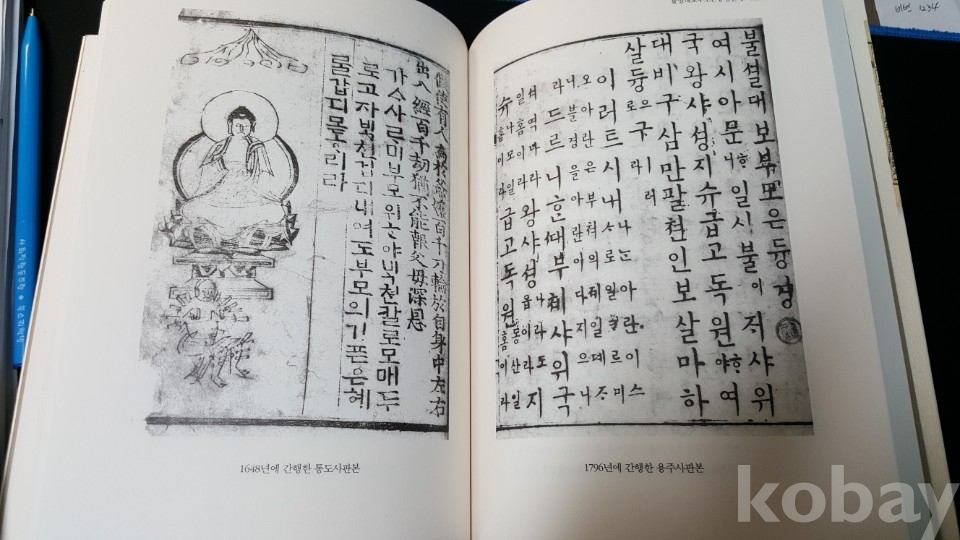

그러나 간경도감 폐쇄 이후 잠깐 동안 인수대비의 한글본 불서 간행이 잇따랐으나 그후 1490년대의 연산군 때에 와서는 한글박해가 극심하였으며, 1590년대의 임진왜란 등 국난에 처하여 한글보급의 기회를 갖지 못하다가 1900년대 말인 정조 때에 이르러 한글보급이 일기 시작하여 아름답게 균형잡힌 한글모양을 갖춘 용주사판 『부모은중경』 언해본(1796년)과 『오륜행실도』 언해본(1797년) 등이 간행되었다.

19세기 말까지 훈민정음은 그 명칭마저도 백성을 가르치는 올바른 소리라는 본래의 뜻을 갖지 못하고 언해, 반절, 언문 등으로 불리워 왔다. 그러다 주시경 선생께서 한글이라 이름을 붙이셨다. 한韓나라의 글, 한개, 즉 유일한 글이라는 뜻과 또 한없이 크다는 뜻을 가졌다하여 한글이라 명명하였다.

그후 한글은 갑오경장을 통한 근대화를 이룩한 주춧돌이 되었으나 일제 강점기에는 혹독한 시련을 겪었다. 창씨개명과 더불어 한글말살정책은 우리의 역사와 전통과 문화와 글과 말을 빼앗아갔다. 그럼에도 그 고초 속에서 한글이 보급되고 한글정신이 흘렀다. 그 한글정신이 독립운동으로 이어갔다.

한글은 해방을 맞은 후에도 독재정권에 항거하는 무기가 되었으며 민주화운동에도 여론을 형성하고 지식을 보급하는 1등공신이 되었다. 문화·경제·사회 어느 곳하나 한글이 없었다면 이룰 수 없는 선진화의 원동력이 된 것이다.

한글은 우리민족의 가장 소중한 문화유산이다. 이제 우리는 더욱 한글을 아끼고 갈고 닦지 않으면 녹슬고 곰피어 우리의 혼이 빼앗기고 말 것이다. 한글사랑은 곧 나라사랑이다. 이런 생각으로 옛 책의 한글본을 엮어 보았다.

이 책은 그동안 필자가 직접 모아 놓은 책을 정리한다는 뜻에서 월간 『책과 인생』에 연재하였던 것을 발간 연대순으로 엮어 놓은 것이다. 내 독창적인 주관이나 연구의 결과라기보다 선험자들의 지혜와 지식을 빌려 옮겨놓았음을 밝혀 둔다. 끝으로 여기에 소개하는 책은 2~3종을 제외하고는 범우사 자료실에 있는 책을 직접 참고하였음을 밝혀두는 바이다,

2003년 7월 17일 제헌절에

윤 형 두

목차

머리말 1.훈민정음

2.용비어천가

3.동국정운

4.월인석보

5.능엄경언해

6.묘법연화경언해

7.불설아미타경언해

8.원각경언해

9.몽상화상법어약록

10.두시언해

11.육조대사법보단경

12.도산십이곡

13.주자증손여씨향약언해

14.경민편언해

15.훈몽자회

16.성관자재구수육자선정언해

17.백련초해

18.진언집

19.마경언해

20.선가귀감언해

21.삼경사서석의

22.가례언해

23.불설대부모은중경언해

24.신가구황촬요

25.병학지남

26.삼강행실도

27.이륜행실도

28.여사서언해

29.동몽선습언해

30.조상경

31.밀교개간집

32.고산유고

33.노걸대언해

34.오륜행실도

35.태강감응편도설언해

36.경신록언석

참고문헌

저자/역자 약력

윤형두尹炯斗

1935년 일본 고베神戶출생.

동국대 법학과 졸업.

고려대 경영대학원·중앙대 신문방송대학원 수료.

국립순천대 명예출판학 박사학위 취득.

1972년 월간 《수필문학》에 수필〈콩과 액운〉을 발표하면서

작품활동을 시작.

대한출판문화협회 부회장, 한국도서유통협의회 회장,

한국출판협동조합 이사장.

국제펜클럽 한국본부·한국서지학회·한국언론학회 이사.

중앙대 신문방송대학원 객원 교수. 한국출판학회 회장.

경희대, 동국대, 서강대, 연세대 언론대학원 강사.

현재

한국출판학회 명예회장.

종합출판 범우사 대표.

〈주요저서〉

출판물 유통론

넓고 넓은 바닷가에

책의 길 나의 길

아버지의 산 어머니의 바다

한국출판의 허와 실

山사랑 책사랑 나라사랑

기타서평

원활한 경매진행을 위해 모든 질문은 '비공개문의'로 해주시기 바랍니다.

전자상거래등에서 소비자보호에 관한 법률에 의한 반품규정이 판매자가 지정한 반품 조건보다 우선합니다.

| 배송지역 | 전국※제주권 및 도서산간 지역은 배송비가 추가될 수 있습니다. |

|---|---|

| 배송방법 | 택배, 선불/착불 착불3,500원 선불3,300원 |

| 반품기간 | 수령일로 부터 7일 이내에 반품을 신청 하실 수 있습니다. |

| 반품비용 | 원인제공자 부담을 원칙으로 합니다. |

- 반품시 주의사항

- 아래 각호의 경우에는 반품이 되지 않습니다.

- 1) 소비자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 / 훼손된 경우(단지 확인을 위한 포장 훼손 제외)

- 2) 소비자의 사용 / 소비에 의해 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우

- 3) 시간의 경과에 의해 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우

- 4) 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우

- 5) 판매 / 생산방식의 특성상, 반품 시 판매자 에게 회복할 수 없는 손해가 발생하는 경우(주문접수 후 개별생산, 맞춤 제작 등)

- ※ 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 알아보기

- 파손물품 반품시 주의사항

- 물품 수령시 택배기사와 함께 물품의 파손여부를 확인하신 후,

- 반품 신청시 파손이미지를 등록해 주시면 안전하고 신속하게 환불처리를 해드리고 있습니다.

영수증발행 : 온라인현금영수증(소득공제용 / 지출증빙용)

영수증신청 : 수령확인시에 개인소득공제용 또는 사업자회원님의 지출증빙용(세금계산서대체)으로 신청하실 수 있습니다.